身のまわりのコンピューターとプログラム

最初に、私たちに身近なコンピューターやプログラムについて、いっしょに学んでいきましょう。

みなさんに質問です!

これから、コンピューターやプログラムについて学んでいきたいと思うのですが、まずみなさんに質問してみたいと思います。

みなさんの家庭には、いくつくらい「コンピューター」があるでしょうか?

家庭によって違いがあると思いますが、今回は上のイラストのような家庭を例に考えてみたいと思います。

まず、今考えている「コンピューター」の数を、ワークシートなどに記入してみてください。

答は、あとのお楽しみにしたいと思います。

コンピューターってなんだろう?

「コンピューター(computer)」という英語の言葉は、もともと「計算をする人・装置」という意味で、「電子計算機」のことをあらわしていました。最近は「計算する」だけでなく、文書作成やゲームなどいろいろな用途で使われるようになってきました。

「コンピューターの数」という質問の答を知る前に、もう一度「コンピューター」とはどんなものか考え直してみましょう。

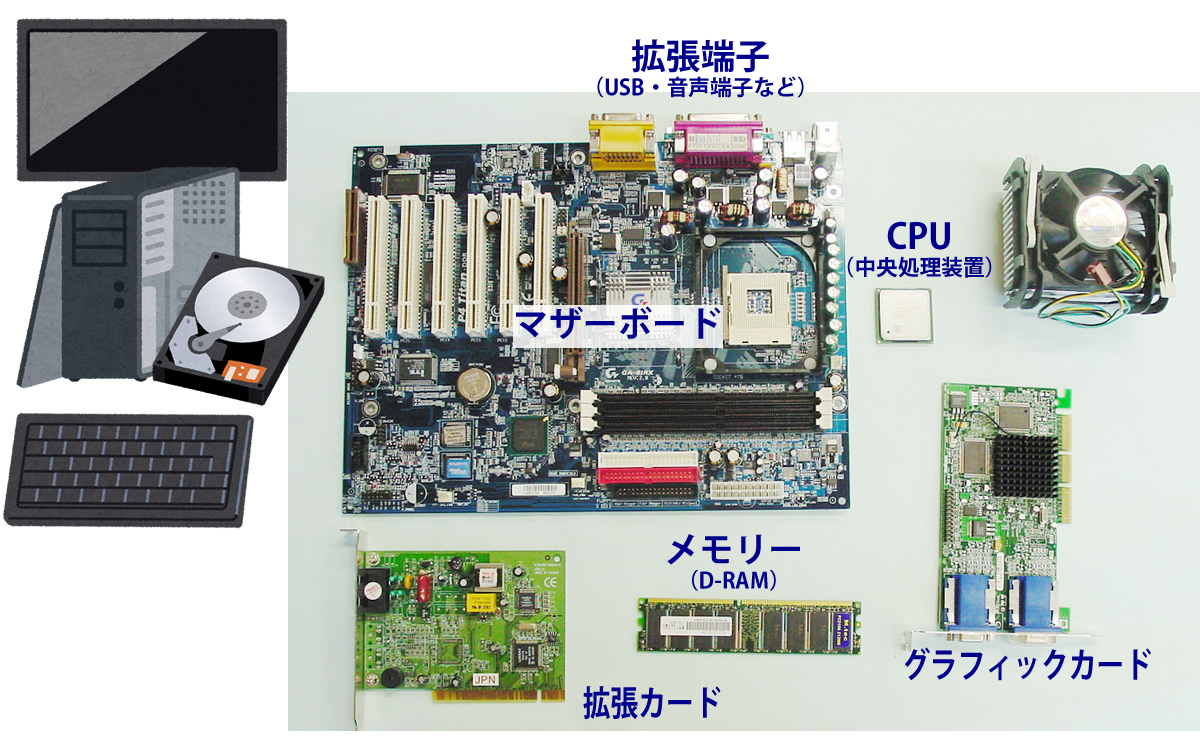

まずは、パソコンの中身

このブラウザ画面を見ているみなさんの前には、「パソコン」や「タブレット」があると思いますが、中のしくみを見たことはありますか?

パソコンの中身はこのようになっています。

左上の大きな「マザーボード」という板状の部品(「基板」といいます)の上に、いろいろな部品が取り付けられています。

CPU(中央処理装置)

「プロセッサー(処理装置)」ともいいます。計算や条件分岐処理、データ転送などを行うコンピューターの基本となる部品です。初期のコンピューターでは多くの部品が必要でしたが、現代は「集積回路(IC)」という1つの部品にまとめられています。

メモリー

電気の状態を変えることで、データを記憶する電子部品です。写真のようなカードの形で扱うことが多く、カード1枚で数億文字を超えるデータを記憶する事ができます。

グラフィックカード

ディスプレイー(表示画面)に表示する文字や図形をつくるための拡張カードです。最近は3DCGの処理を高速で行うものもあります。

拡張カード

パソコンに様々な機能を追加するためのカードです。写真は通信拡張カードですが、テレビ放送を受信するカードなどもあります。

USB・音声端子

マウスやキーボードの他、スピーカーやマイクを接続する端子も用意されています。

このような部品を取り付けたマザーボードを中心に、キーボードやディスプレイ、ハードディスク(外部記憶装置)を組み合わせたのが、「パーソナルコンピューター」です。

「マイコン」って?

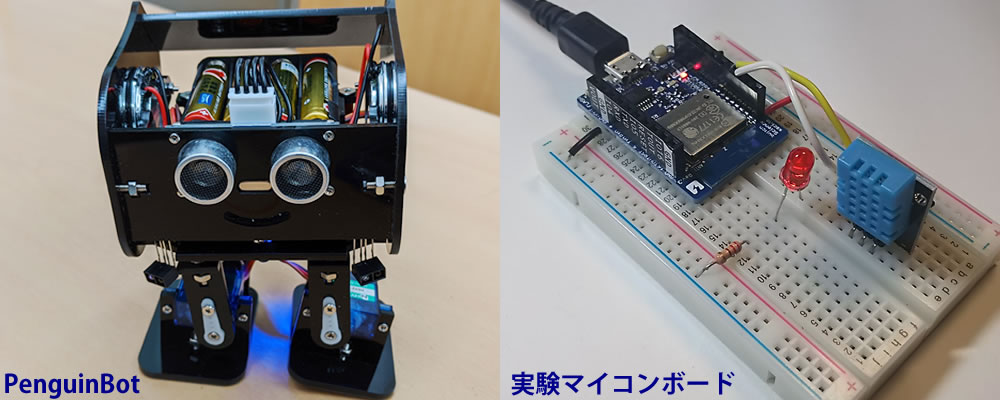

次の写真に示しているのは、おもちゃの「ロボット」や学生などが実習などで使う小型コンピューターボードです。

おもちゃのロボットは、リモコンの操作でダンスをしたり、人の動きについていく動作をします。実習用小型コンピューターボードはセンサーやLEDを接続して使います。例えば温度や湿度を測定し、その結果をインターネットを通して送信することも可能です。

それぞれの基板に取り付けられているのは、「マイクロコンピューター(小さなコンピューター:略して『マイコン』)」といった、パソコンの「プロセッサー」とメモリーの機能などを一つの集積回路にまとめたものです。

![]()

パソコンほどたくさんのデータを扱ったり高速で計算することはできませんが、小型なので様々な装置の中に組み込まれています。

実はパソコンのキーボードの中にも「マイコン」が組み込まれていて、どの「キー」が押されたかという信号を、パソコン本体に伝える役割をしています。

実はパソコンのキーボードの中にも「マイコン」が組み込まれていて、どの「キー」が押されたかという信号を、パソコン本体に伝える役割をしています。

これらの「マイコン」も立派なコンピューターの仲間です。

いろいろなコンピューターや利用機器、似ているところは?

いくつかのコンピューターなどを見てきました。様々な形や働きがありましたが、似ているところ・共通していることはなんでしょうか?

CPU(プロセッサー)やメモリーがあること

データを処理したり記憶する装置はコンピューターの中心的な機能です。

キーボードやセンサーなど、人の指示やまわりのようすなど「情報」を取り込む仕組みがあること

人からコンピューターに対する指示や、温度や湿度などの「情報」を電気的な信号としてコンピューター本体に送る仕組みがないと、コンピューターは何をしてよいかわかりません。こういったコンピューターがまわりの情報を取り込む装置を「入力装置」といいます。

コンピューターで処理した結果を、文字や動きとして外に示すディスプレーやモーターなどのしくみがあること

コンピューター内部で計算や処理をした結果は電気信号のままでは、私たち人間は知ることができません。文字や図形として表示したり、動きに変えるしくみが必要になります。このような装置を「出力装置」といいます。

このような装置の仕組みのことを「ハードウェア」といいます。

もう一つ、重要な「モノ」

でもこれだけでは、まだ足りません。

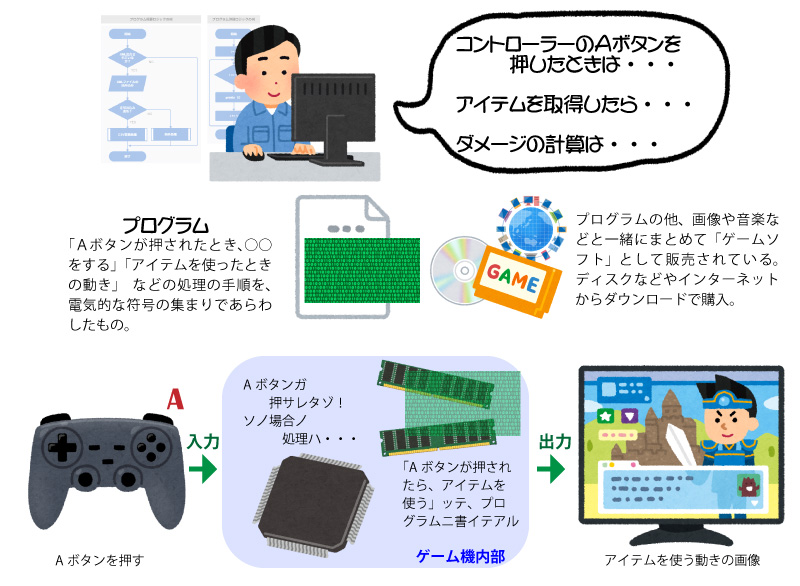

例えば、みなさんがゲーム機を買ってもらったときのことを考えてみましょう。ゲーム機も、プロセッサーやメモリーが組み込まれ、入力装置の「コントローラー」があり「ディスプレイ」などの出力装置を持っているコンピューターの仲間です。

ゲーム機を機能させたいときには、ゲーム機とは別に「ゲーム用ソフトウェア(ゲームソフト)」を用意しないといけません。

ディスクやカートリッジの形で販売されているものもあれば、インターネットを使ってダウンロードすることもあります。用意した「ゲームソフト」をゲーム機に読み込ませることで、はじめてゲームをすることができます。

ゲームを始めると、ゲーム機はつぎのような動作をするようになり、ゲームを楽しむことができます。

○キャラクターを画面上に登場させる

〇コントローラーのボタンなどで、キャラクターなどを操作する

〇得点を計算する

このような「動きの手順」をまとめたものを「プログラム」といいます。英語では「program」と書きますが、「pro(前へ)+gram(書く)」という意味を持っている言葉です。

初期のコンピューターでは、コードの配線や穴が開いた紙カードの形の「プログラム」がありましたが、現代のコンピューターでは、電気的な符号の形でメモリーの中に入るようになっています。

そして、プロセッサーはメモリーに記録されているプログラムを読みながら、さまざまな動作をしています。

つまり、人がコンピューターにさせたい作業の手順をコンピューターの言葉で「書いモノ」が「プログラム」で、コンピューターの中にある「プロセッサー」が読み手というわけです。そしてプログラムに書いてある「手順」にしたがって、コントローラーのボタン操作を調べたり、画面上のキャラクターを動かす計算をしています。

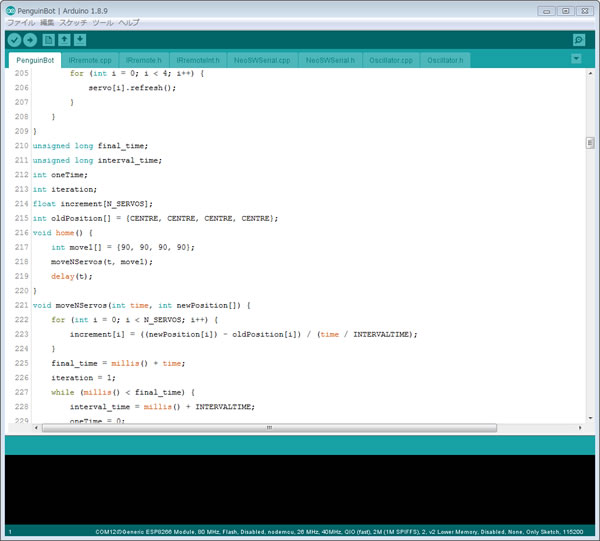

実際にプログラムをつくるには、いろいろな場面を考えながら、細かな命令を組み合わせていきます。右はペンギン型ロボットのプログラムの一部です(実際はマイコンで処理できる符号の組み合わせに変換します)。

実際にプログラムをつくるには、いろいろな場面を考えながら、細かな命令を組み合わせていきます。右はペンギン型ロボットのプログラムの一部です(実際はマイコンで処理できる符号の組み合わせに変換します)。

まわりには、同じようなしくみが他にもありませんか?

ゲーム機の例のようにコンピューターは、入力・出力装置とつながっているプロセッサーと、動きの手順が書いてあるプログラムの組合せを中心にできていることがわかりました。

改めて、こんなしくみを持っている装置は、家庭にいくつくらいあるでしょうか?予想を書いてみてください。

答は、次のページです。