最近、自動車がコンビニに突っ込む事故などのニュースをよく見かけます。

このような事故を防ぐため、コンピューターの利用が進められています。

どんな仕組みか考えながら、コンピューターやプログラムの役割を

考えてみましょう。

人を支えるコンピューターとプログラム

自動車にたくさんのコンピューターとプログラムが使われていることは、前に紹介しました。特に最近は「安全運転」を支える装置が自動車に組み込まれることが多くなりました。中でも大きな事故を防ぐため「自動ブレーキ機能」が注目を集めています(数年内に新車では義務化されるかもしれません)。

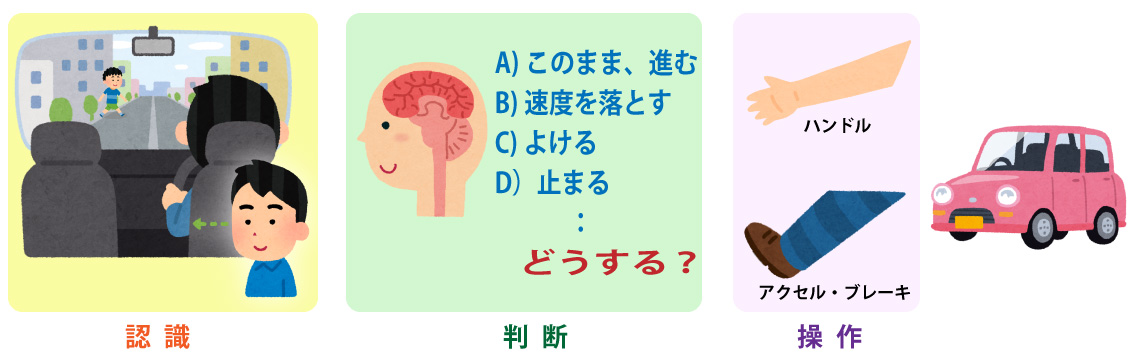

自動車を安全に運転するため、人がやっていること

自動車を運転している人は、安全に運転するためにどんなことをしているのでしょうか?

例えば、前方を歩いている男の子を見つけた時、運転している人は次のようなことを行っています。

認識

視覚により、前方に人や障害物があるか見つけるだけでなく、おおよその距離を把握します。

判断

人や障害物に衝突する可能性を考え、適切な操作を判断します。

●人は道路を渡り切りそうなので、このまま進んでも大丈夫→進路・速度そのまま

●こちらがゆっくり進めば、人は道路を渡り切れそう→速度を少し遅くする

●少し進路をずらせば、ぶつかることはなさそう→速度を落としてハンドルを切る

●このままだと、ぶつかりそうなので車を止めないといけない→ブレーキ

このような判断は、脳で行っています。

操作

判断にもとづき、手や足で、ハンドルやペダル(アクセル・ブレーキ)操作を行い、自動車の動きをコントロールします。

なぜ、事故が起きる?

自動車が故障していない限り、「認識→判断→操作」の流れが正しく行われていれば、多分事故は起きません。

自動車が故障していない限り、「認識→判断→操作」の流れが正しく行われていれば、多分事故は起きません。

事故が起きる原因は、「認識→判断→操作」のどこかが正しくなかったためです。

例えば、「わき見運転」「ながら運転」で前方をよく見ていなければ、人や障害物に気づきません。「認識」の段階が正しくないため事故につながってしまいます。

「だろう運転」では、自らの運転技術を過信して誤った判断をしてしまうことで、事故の原因となります。

コンピューターの助けでより安全に

「アンチロックブレーキ」「エアバッグ」など、自動車事故を防ぎ安全な運転を支える技術が様々あります。中でも最近普及しているのが「自動ブレーキシステム」です。

「アンチロックブレーキ」「エアバッグ」など、自動車事故を防ぎ安全な運転を支える技術が様々あります。中でも最近普及しているのが「自動ブレーキシステム」です。

前方に人や障害物がないかを調べ一定距離内に近づいたら、自動でブレーキをかけたり、警告音を鳴らす仕組みです。このような装置で人の間違いによる事故を防ぐことができるようになります。

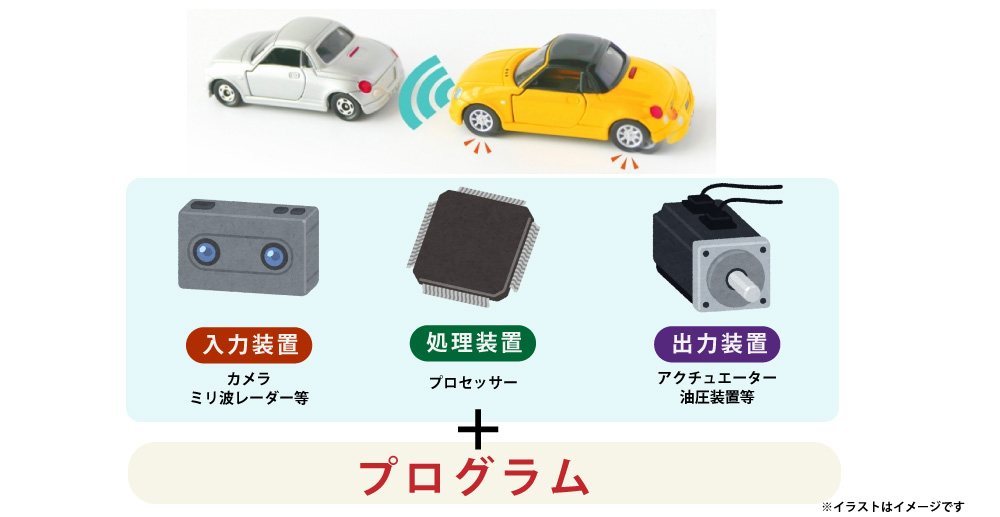

自動ブレーキの仕組みを考えてみよう

自動ブレーキを実現するには、人が行っている「認識・判断・操作」といったことを行う次のような装置が必要です。

入力装置

運転する人に代わり、人や障害物が前方にあるかどうか・対象までの距離を調べることが必要です。カメラやレーダー(電波で距離を測る装置)などを利用することができます。

処理装置

入力装置からのデータを調べ、人や障害物がある範囲だった場合は止らなければいけません。このような判断をする処理装置が必要です。プロセッサーやマイコンが使われます。

出力装置

プロセッサーで処理した結果にもとづき、速度を落としブレーキをかける装置も必要です。電気信号を動きに変えるアクチュエーターや油圧装置などが必要で、これらの装置でブレーキパッド(車輪の動きを抑える部品)を動かして、タイヤの回転を止めます。

プログラム

そして、これらを組み合わせた「ハードウェア」を正しく動かすための「プログラム」も必要です。どのような条件のときにどのような操作をすれば事故を避けることができるかという「判断の方法」が書いてあるはずです。開発者の知識やノウハウが盛り込まれています。

情報処理技術(IT)

「前方近くに人がいる」ということは、「止まる」という行動を決めるための大切なことです。このように人が行動を行うため、目や耳などから知り判断のもとになることがらを「情報」といいます。人に限らず生き物が生きていくうえでとても大切なものです。

まわりの情報を認識し、判断し、行動する一連の活動を「情報処理」といいます。私たちはさまざまな場面で情報処理を行いながらさまざまな活動をしています。

この人が行っている「情報処理」の一部を、機械にさせようという技術のことを「情報処理技術(IT: Information Technology)」といいます。この技術では人に代わって判断などの処理を行うためコンピューターとプログラムが重要になっています。

紹介した「自動ブレーキ」も「前方近くに人や障害物がある危険があるときは、ブレーキをかけて止まる」という情報処理を、コンピューターを活用した装置にも手伝ってもらうようにしたものです。そうすることで、「わき見運転」「ながら運転」が原因の事故を少なくすることができるかもしれません。

そして、自動車を運転するときに行う「情報処理のすべて」を、コンピューターとプログラムに代わってもらう「自動運転」も研究が進められています。

このように、人の暮らしを便利にするだけでなく、命を守るためにも、コンピューターやプログラムが使われ、私たちの生活や社会を支えています。