この章では、micro:bit(マイクロ・ビット)について知り、

基本的な操作方法を学びます。

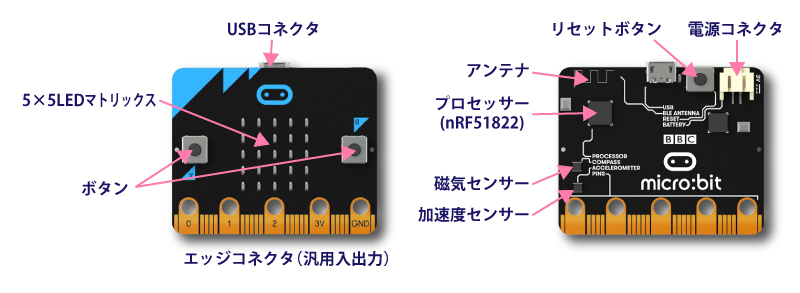

micro:bitについて

イギリスうまれの小型コンピューター

micro:bitは、イギリスの公共放送局BBCによって開発された、教育用小型ボードコンピューターです。手のひらにのるほどの大きさですが、様々な機能を持っているコンピューターです。また、外部の装置とつなぐことで機能を追加することもできます。

現在は、イギリスだけでなく様々な国の子ども達がmicro:bitを学んでいます。日本でも2017年夏から使うことができるようになりました(電波利用装置の認証)。

いつか、世界の様々な国の子ども達と、micro:bitをつかったプログラムで交流できればいいですね。

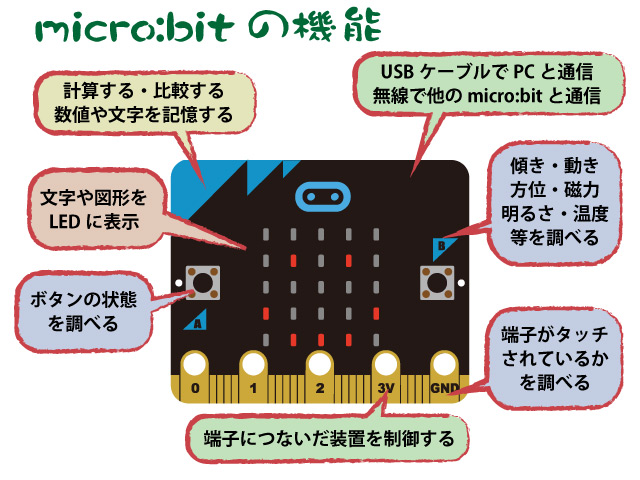

各部の名称

MakeCodeエディター

コンピューターにやってもらいたい事を伝えるためには、プログラムを作成しなければいけません。micro:bit用のプログラムを行うために用意されているのが「MakeCodeエディター」というもので、通常インターネットに接続したブラウザソフト(ネット上の情報を表示するソフト)の上で利用します。

起動方法

MakeCodeエディターを起動する方法について紹介します。

microbit.org

マイクロビット財団のWebサイトから、MakeCodeエディターに進む方法です。財団のWebサイトにはエディター以外にも、micro:bitに関する情報や楽しいプロジェクト例も掲載されています。時間があればぜひ見てください。

直接、MakeCodeエディターに移動

直接、MakeCodeエディターのページに移動することも可能です。下記のURLでアクセスできます。

MakeCodeエディターの「Home」画面に移動しますが、この時「英語」表示になっている場合があります。左の「New Project」をクリックし、MakeCodeエディターの画面で「歯車(設定)」で日本語表示に切り替えてください。

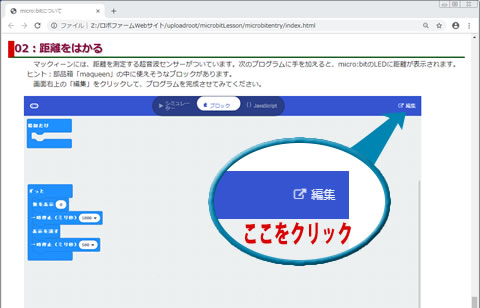

埋め込みコードからの起動

このWebテキストでは、プログラム例などを示すため、右のような「埋め込みコード」を使っています。この埋め込みコードからMakeCodeエディターを起動することができますが、そのときは例示しているコードもMakeCodeエディターに引き継ぐので、micro:bitに転送したり、さらにプログラムを改造したりすることもできます。

このWebテキストでは、プログラム例などを示すため、右のような「埋め込みコード」を使っています。この埋め込みコードからMakeCodeエディターを起動することができますが、そのときは例示しているコードもMakeCodeエディターに引き継ぐので、micro:bitに転送したり、さらにプログラムを改造したりすることもできます。

各部の名称

MakeCodeエディター各部の名称を下図に示します。

取扱いの注意点

micro:bitは繊細な電子部品が組み込まれているコンピューターです。しかも仕組みがわかりやすいように電子部品がむき出しの状態になっています。次に示した注意事項を守って扱ってください。

持ち方・取扱い方

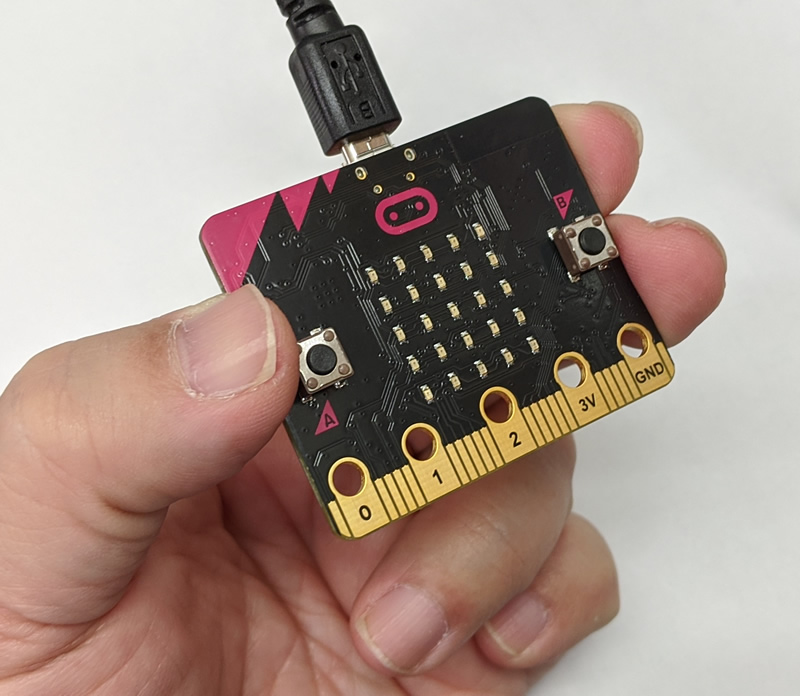

両サイドをはさむように

持つときは、写真のようにmicro:bitの両側のふちをはさむようにしてください。下辺の金属部はさわらないようにしてください。

持つときは、写真のようにmicro:bitの両側のふちをはさむようにしてください。下辺の金属部はさわらないようにしてください。

コネクタは根元を持って

USBコネクタやバッテリーコネクタなどをさしたりぬいたりする時は、コード部ではなくコネクタを持って扱ってください。

やってはいけないこと

金属

micro:bitを電源につないで動作させているとき、クリップやコンパスの針など金属が絶対触れないようにしてください。故障や破損の原因となります。

水・ぬれた手

micro:bitに水やジュースをかけたり、ぬれた手で触れないようにしてください。かかった液体の種類によっては乾いても故障の原因になってしまうこともあります。

決められた電源

micro:bitにつなぐことができる電源には電圧などの制限があります。USB給電や乾電池(2本)など決められた電源以外をつなぐと故障の原因となります。

リチウムポリマー電池・・・× 3本入乾電池ボックス・・・×

小さい子ども

小さい子どもが口に入れないよう、手が届かないところで保管してください。

電源をいれたまま放置しない

電源をいれたまま放置しないでください。部屋を出るときは電源から外してください。